Googleの「AI Overview」やChatGPTなど、生成AIを活用した検索体験が広がり、これまでのSEOとは異なる新たな最適化手法「AIO対策(AI Optimization)」が注目されています。

従来のように検索結果の順位を上げるだけでなく、AIに情報ソースとして選ばれるかどうかがWeb集客やブランド認知に影響を与える時代が到来しています。

本記事では、AIO対策の基本からSEOとの違い、効果的な最適化手法、さらには2025年時点での最新動向までを幅広く解説。

実際に筆者が試してきた対策の経験も踏まえながら、これからの検索時代に対応するための「実践できる」具体策をお伝えします。

AIO対策とは、「AI Optimization(AI最適化)」の略で、GoogleのAI OverviewやChatGPTなど、AIが検索結果に直接回答を表示する際、自分のWebサイトやコンテンツがAIに引用されやすくなるよう最適化する取り組みを指します。

従来のSEO(検索エンジン最適化)は、検索結果の上位に表示されてクリックを狙う手法でしたが、AIOでは、AIが参考にする情報源として選ばれることが目的となります。

たとえば、ユーザーが「〇〇のやり方」と検索したときに、AIがその答えを生成する際、あなたのサイトを参考にして文章を生成すること、それがAIO対策の成果です。つまり、人だけでなくAIにも伝わるコンテンツ作りが重要になります。

今後、AI検索の利用がさらに広がる中で、AIO対策は集客や認知度アップの新しい鍵になるといえるでしょう。SEOだけでは取りきれない検索経路を補完する意味でも、今から取り組む価値のある対策です。

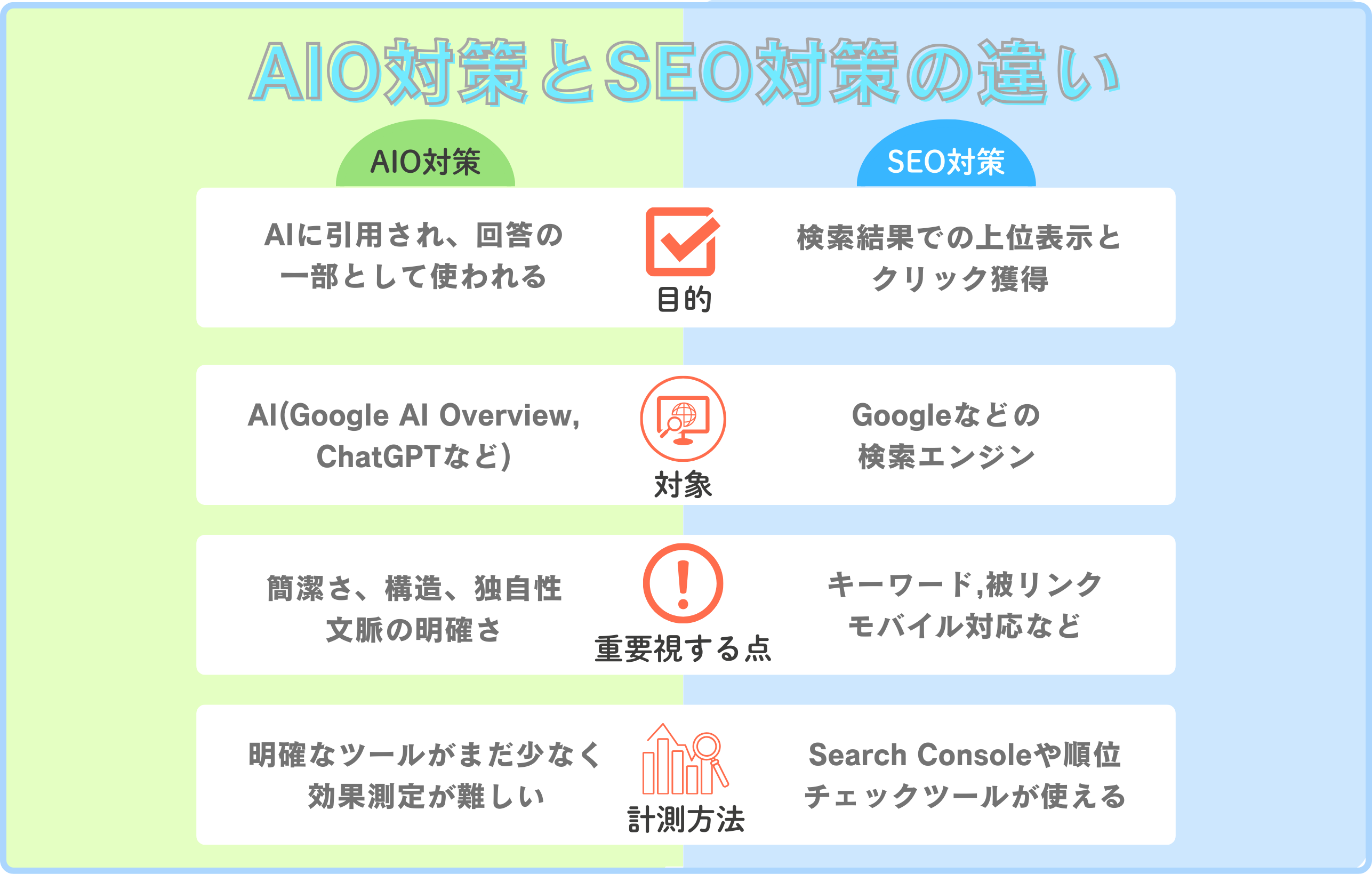

AIO対策とSEO対策は、どちらも「自分のコンテンツを見つけてもらう」ための施策ですが、目的や手法に違いがあります。

SEOはGoogleの検索結果で上位表示されることを目的とし、クリックを促すのがメイン。一方でAIO対策は、生成AI(AI OverviewやChatGPTなど)に引用されることが目的です。

以下の表で、それぞれの違いを簡単にまとめてみましょう。

比較項目

SEO対策

AIO対策

主な目的

検索結果での上位表示とクリック獲得

AIに引用され、回答の一部として使われる

対象

Googleなどの検索エンジン

AI(Google AI Overview、ChatGPTなど)

重視する点

キーワード、被リンク、モバイル対応など

簡潔さ、構造、独自性、文脈の明確さ

計測方法

Search Consoleや順位チェックツールが使える

明確なツールがまだ少なく、効果測定が難しい

SEOではユーザーのクリックを狙ってタイトルやメタディスクリプションの工夫が重視されますが、AIOではAIが読み取りやすい構成や一次情報の有無が重要になります。

どちらか一方ではなく、SEOとAIOを並行して行うことで、従来の検索ユーザーにも、AI検索ユーザーにも対応できる、より強いコンテンツへと育てていくことが可能です。

今後は両方の視点を持ってコンテンツを設計することが、Web戦略の新常識になっていくでしょう。

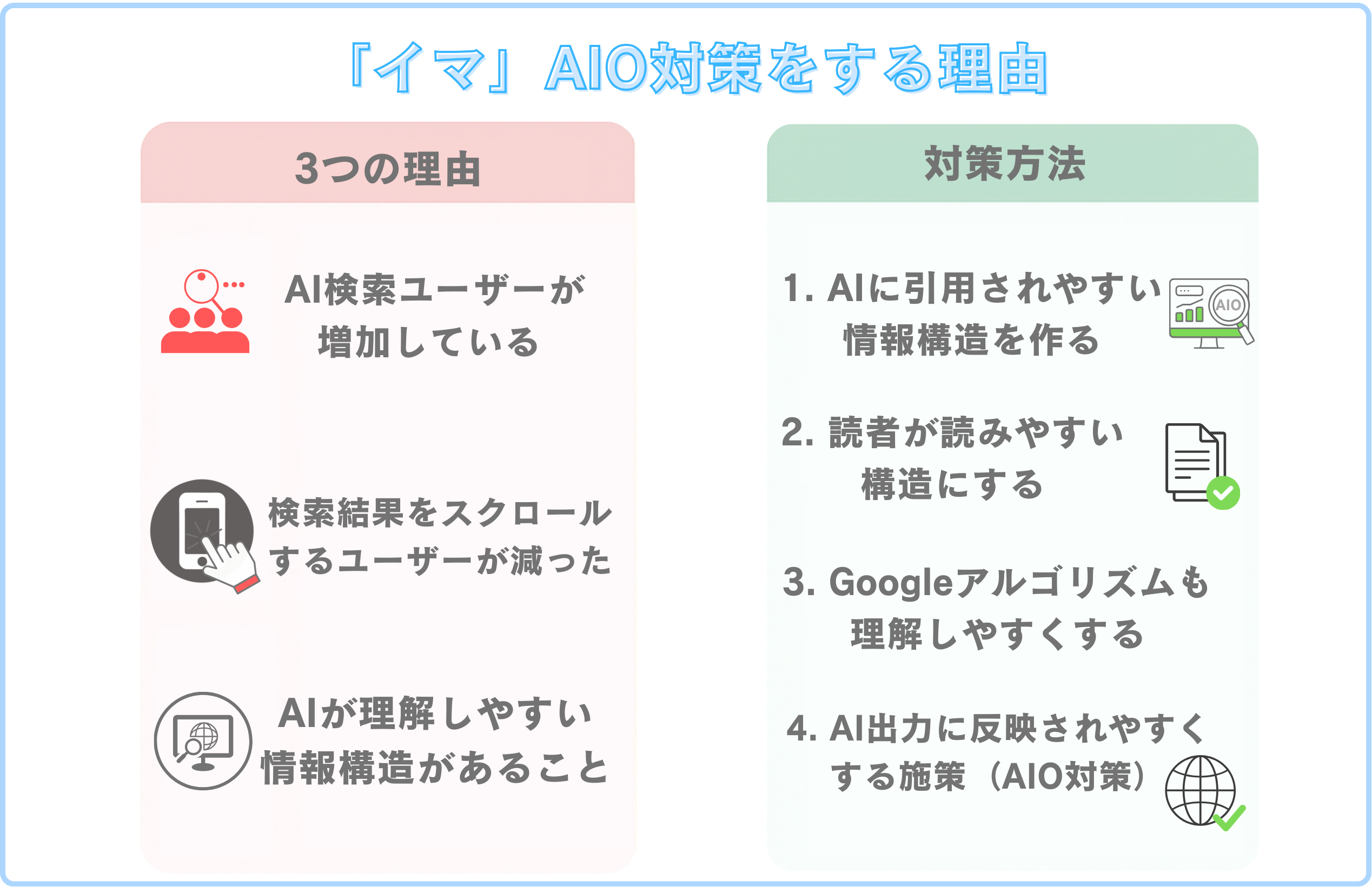

これまで検索といえばGoogleが中心でしたが、近年のAI技術の進化により、検索の形が大きく変わろうとしています。

特に、ユーザーがAIによる要約や回答だけで満足してしまう「ゼロクリック検索」が広がりつつある中で、いかにAIに引用されるかが今後のWeb集客において極めて重要になっています。

ではなぜ今、AIO対策が必要なのでしょうか?3つの観点から解説します。

これまで検索といえばGoogle一強の時代が続いてきましたが、現在はChatGPTやPerplexityなどのAIによる回答型の検索サービスを利用するユーザーが徐々に増えています。

これらのAI検索サービスでは、検索結果を青いリンクを一覧で表示するのではなく、AIが質問に対して直接文章で答えるという仕組みを採用しています。

Googleもすでに「AI Overview(日本語名:AIによる概要)」という新機能を導入しており、検索結果の最上部にAIが自動生成した回答が表示されるようになりました。

従来の検索システムも完全に消滅するわけではないものの、今後の検索体験は従来のクリック型検索から、AIを介した要約・解答型検索へとシフトしていくと予想されます。

その時に、自社の情報がAIの回答に使われるかどうかが、集客や認知獲得に大きな差を生むようになるのです。

ユーザーが検索結果を深く読み込む機会は、以前よりも確実に減っています。その背景には、GoogleのAI Overview機能の影響があります。

検索キーワードを入力すると、最初に表示されるのは従来のWebページ一覧ではなく、AIが生成した簡潔な回答です。

その結果、ユーザーはそれだけで満足してしまい、ページ下部までスクロールすることなく検索を終えてしまうケースが増えています。特に一問一答で解決してしまう検索クエリほど顕著です。

この変化は、どれだけ上位表示されたかよりも、AIの出力内に表示されるかどうかが重要になるという、新しい評価軸を示しています。

AIO対策を行うことで、このAIによる回答部分に自社コンテンツが引用されるチャンスを増やし、従来のSEOだけでは届かない層への情報拡散が可能になるのです。

これまでWebサイトを作る際は、

ように、文章の構成やタグの使い方を工夫することが重要とされてきました。これからはそこにもう一つ、AIが理解しやすい情報構造という視点が加わります。

AIは文章全体の流れや論理構造を読み取って回答を作るため、人間向けのわかりやすさとは少し異なる情報の整理が求められます。

FAQ形式や結論ファーストの文構造、明確な根拠提示などが、AIにとって引用しやすい形とされています。

SEOと似たような対策とはなりますが、実際にAIが採用している仕組みはGoogleの検索アルゴリズムとは異なるため、新しい基準・目線での最適化が必要です。

AIO対策は、ただやみくもにコンテンツを作成しても効果が出るとは限りません。ここでは、AIO対策を実践する際に押さえておきたい3つの基本ステップをご紹介します。

最初に行いたいのは、自分のサイトが現在どのようにGoogleなどの検索エンジンで評価されているかを確認することです。

なぜなら、生成AIは基本的にWeb上に公開されている、ある程度評価の高いページを優先的にクロール・学習しているため、検索圏外の記事がAIに引用される可能性は極めて低いからです。

そのため、まずはSearch Consoleや順位チェックツールなどを活用して、対象記事がSEO的にどの程度上位に表示されているかを確認しましょう。

そのうえで、もしほとんど評価されていない場合は、AIO対策以前に基本的なSEOの見直しが必要です。

AIO対策は、ある程度の土台が整っているサイトに対して、さらにAIからも選ばれるようにする「上乗せ施策」として考えるのがポイントです。

次に重要なのが、AIO対策に向いている記事やテーマを正しく選ぶことです。

実は、すべての検索クエリに対してAIが回答を生成するわけではありません。たとえば、「◯◯とは」「××のやり方」といった「インフォメーショナルクエリ(情報を知りたい検索)」は、AIが得意とする分野であり、AIO対策の効果が出やすい傾向があります。

一方で、「〇サイト名〇 ログイン」「◯◯公式サイト」などのナビゲーションクエリ(特定のページにたどり着くための検索)は、AIが介在する余地が少なく、AIO対策をしても表示されにくいジャンルです。

実際にナビゲーションクエリで記事を作成するケースは多くはないですが、つまりは「どの記事にAIO対策を施すか」の見極めが、成果を左右する重要なステップになります。

既存記事の中から、AIが介入しやすいテーマかどうかを見極めて選定しましょう。

対策対象の記事が決まったら、いよいよコンテンツの制作またはリライトに入ります。

もしすでに該当テーマの記事がある場合は、AIOに最適な形にリライトすることが重要です。たとえば、FAQ形式を取り入れたり、結論ファーストの構成に整えたり、一次情報や独自の見解を加えることで、AIに引用される確率が高まります。

もしそのテーマに関する記事が存在しない場合は、新たにAIOを意識したコンテンツを新規作成するようにしましょう。

この新規作成の段階では、検索ユーザーに分かりやすいことに加えて、「AIにとっても情報が抽出しやすい構造になっているか」を意識することが大切です。

AIO対策を実践するには、AIがどのように情報を取得し、理解し、回答に活用するかを理解したうえで、技術的・構造的にコンテンツを最適化していく必要があります。

AIに正しく情報を理解してもらうための最初の一歩として、構造化マークアップの実装が効果的です。

特にSchema.orgを活用したFAQスキーマやナレッジパネル向けのマークアップは、AIがコンテンツの意味を読み取るための助けとなるため、引用される可能性がぐっと高まります。

例えばFAQスキーマを使えば、Q&A形式での明確な回答が提供されるため、AIによる一問一答型の表示にも適しています。

また、見出しタグ(h1〜h3など)を正しく使って文章構造を整理し、論理的な流れを作ることも重要です。さらに、構造化データを記述する際には、Googleが推奨しているJSON-LD形式を使用し、必要な項目を漏れなく記述しましょう。

WordPressなどのCMSを使っている場合は専用のプラグインを利用することで簡単に実装できます。

AIO対策において重要なのが、この情報は信頼できるとAIに判断してもらうことです。

そこで重視されるのが、Google検索品質評価ガイドラインにも登場する「E-E-A-T」です。

これは、

の頭文字を取った概念で、AIにとってもコンテンツの価値を測る判断材料になります。

AI検索エンジンは、信頼性の高い情報を好んで回答に引用し、Featured Snippets(強調スニペット)やナレッジグラフとして表示する傾向があります。

つまり、E-E-A-Tを意識したコンテンツ作りは、AIからの引用率を高めるだけでなく、検索結果の上部に目立って表示される可能性も高くなるということです。

その結果、Webサイトへのトラフィック増加やブランドの認知度向上にもつながり、SEOとAIOの両面で恩恵を受けることができます。

著者情報の明記や専門的な記述、外部からの被リンク獲得などを通じて、E-E-A-Tを強化しましょう。

AIに引用されるコンテンツを作るには、すぐ理解できる文章構成が欠かせません。

その基本となるのが、結論ファーストの文章です。特に、h2やh3で疑問文の見出しを使っている場合は、そのすぐ下の本文で先に答えを示してから理由や根拠を補足する構成が理想的です。

また、文の中で主語と述語が離れすぎていたり、1文が長すぎて複雑になっていたりすると、読者だけでなくAIにとっても理解しにくくなります。

そのうえで、可読性を高めるため、1文はなるべく短く区切り、段落ごとにひとつの論点に絞るように意識しましょう。

この、結論ファースト&可読性の高い文章はAIだけでなく、SEOでもスニペット対策に有効とされており、人にもにも優しいコンテンツ作りに直結します。

コンテンツの正確性はAIからの信頼を得るうえでも重要な要素です。

生成AIは、検索クエリに対して最適な回答を提示するために、複数のWebページから情報を抽出・要約します。その際、AIにとって信頼できる情報源として認識されるためには、出典元を明示し、根拠ある情報であることを明確に示すことが大切です。

また、Googleなどで展開されているAI検索は現在試験運用段階であり、ユーザーから「参考になったかどうか」のフィードバックを収集しています。

これはwebサイトそのものではなくAI検索を評価する機能ではありますが、万が一、誤った情報を記載していた場合には、参照に値しないとする評価につながる可能性もあるため注意が必要です。

将来的には、間違った情報を繰り返すサイトが「信頼できない」と判断されるアルゴリズムも導入されるかもしれません。AI検索時代においては、単にわかりやすく書くこと以上に、正確な情報を引用付きで伝えることが、長期的に選ばれるサイトになる鍵となるでしょう。

AIO対策に加えて、SEO対策で最も理想的なのは、自社のコンテンツが「引用元」そのものになることです。

AIは情報の信頼性を評価する際、出典として明記された情報や、一次情報を提供しているページを優先的に取り上げる傾向があります。そのため、他社が発信している情報をまとめるのではなく、自ら調査・取材したデータや独自の考察を掲載することが効果的です。

もちろん、他サイトからの引用を行う際には、正しい出典元を明記し、情報の信頼性を担保する姿勢を示すことも重要です。ただし、より評価されやすいのは「引用する側」ではなく、「引用される側」であることを意識しましょう。

また、検索ボリュームがないキーワードであっても、競合サイトにない切り口や視点を持った情報は、AIにとって「専門性の高いコンテンツ」と評価されやすくなります。

検索数にとらわれず、ユーザーにとって本当に価値ある一次情報を届けることが、AIから選ばれる近道です。

AIに自社の情報を正しく読み取ってもらうための技術的な工夫として注目されているのが、LLMs.txtの導入です。

これは、ChatGPTやGoogleのAI Overviewなどの生成AIがWebサイトを巡回・学習する際に参照する、新しい形式のガイドファイルです。SEOで使われるrobots.txtやsitemap.xmlと似た役割を持ち、AIクローラーに対して、どの情報を読んでほしいかを伝えることができます。

LLMs.txtを設置することで、AIが必要なページだけを効率よくクロールできるようになり、情報の精度や引用される可能性を高めることができます。一方で、不要な情報や管理エリアのページを誤ってクローリングされないよう、robots.txtとの併用にも注意が必要です。

また、反対に必要なクローラー(OpenAI、Perplexityなど)をブロックしてしまわないように設定を見直すことも大切です。

現時点では導入しているサイトはまだ少ないですが、今後のスタンダードになる可能性が高いため、早めに準備しておくことで一歩先を行くAIO対策が可能になります。

AIO対策は、従来のSEO施策のようにクリック率(CTR)やページビュー(PV)などの数値で簡単に判断できるものではなく、AIOにおいては効果測定の難しさが大きな課題となっています。

ここでは、そんなAIO対策の成果をチェックするための方法を紹介します。

AIO対策のもっとも原始的でありながら確実な方法は、「実際に自分で検索して確認する」ことです。

AI OverviewやChatGPTなどで対象キーワードを検索し、自社サイトのコンテンツがどのように表示されているかを目で見て判断します。手間はかかりますが、表示形式や位置、文脈内での扱われ方など、数字では見えない重要な情報を把握できるのが大きなメリットです。

ただし、すべての記事を都度チェックするのは現実的ではないため、重要な記事や重点キーワードに絞って確認するのがポイントです。

また、検索結果が変動しやすいため、定期的なチェックを習慣化することも大切です。

最近では、AIOに特化したデータ計測ツールも登場し始めています。たとえば、

などの一部ツールでは、GoogleのAI Overviewにおける表示状況をレポートする機能が搭載されています。

これにより、自社ページがAIによる回答にどれほど登場しているか、どのキーワードで表示されたかといった情報をある程度把握することが可能です。

ただし注意点として、AI検索結果はそれぞれのユーザーの検索履歴や言語設定などによってパーソナライズされることが多く、ツールによって取得されるデータが必ずしも正確とは限らない点があります。

また、AIの回答部分がクリックにつながりにくい「ゼロクリック」で終わる場合もあるため、数値だけを過信するのではなく、ユーザー行動やブランド認知の視点も含めて効果を判断する必要があります。

AIO対策を行う際には、ただAIに拾われることを目指して施策を重ねるだけでなく、逆効果を招かないようにするための注意点も押さえておく必要があります。

AIO対策に取り組む際、ゼロクリックの対策として考えられがちなのが、自社のサービス名やブランド名を無理に盛り込むことです。

売上を意識するあまり、文章の中に営業的な要素や広告色の強い表現を入れてしまうと、AIからの評価を下げてしまうリスクがあります。

AIはユーザーの疑問に対して中立かつ客観的な回答を求められているため、過度なブランド訴求がある文章は「参考情報としての信頼性が低い」と判断され、引用されにくくなるのです。

あくまで、AIが読み取ったときに自然で有益な情報として伝わることが最優先。訴求は必要最小限にとどめ、まずは役立つ情報源として選ばれることを意識しましょう。

AIO対策とSEOは異なるものですが、ベースとなるSEOが整っていない状態では、AIに引用されることは難しくなります。

たとえば、検索結果の3ページ目以降に埋もれているような記事は、そもそもAIが参照する可能性が低く、対策の効果も出にくくなります。

そのため、まずは基本に立ち返り、記事の内容や構造を見直して検索エンジンに評価されるコンテンツを目指すことが重要です。

質の高い情報を届けるという意味では、SEOとAIOには重なる部分が多く、SEOをしっかりと行うことが結果的にAIO対策にもつながります。

「AI最適化だけに集中する」のではなく、SEOとAIOを並行して進めることが、現実的かつ効果的な運用方法といえるでしょう。

「検索結果の順位で1位をとること=AI検索に引用されること」とは限りません。

AI Overviewでは、検索順位とは独立して情報が構成されるため、従来の青いリンクとして1位に表示されているページがAIにまったく採用されないこともあります。

また、AI Overviewが表示される位置も毎回同じとは限らず、広告が上に入ることもあれば、AI生成の回答自体が3位や4位あたりに表示されるケースも珍しくありません。

つまり、AIから引用されることがゴールと考えていると、成果を正しく判断できなくなる可能性があります。

webサイトの売上や成果を最大限に伸ばすためには、それぞれの検索クエリで

など多角的な視点でみるようにしましょう。

AIO対策を考えるうえで知っておきたいのが、AI検索はGoogleだけではないということです。

現在は、GoogleのAI Overviewだけでなく、ChatGPT、Perplexity、You.comなど複数のAI検索サービスが存在しており、各社ごとに異なるアルゴリズムを採用しています。たとえば、GoogleはWeb上の信頼性や構造化データを重視し、ChatGPTは自然言語処理の精度やユーザーとの文脈理解に重点を置いています。

とはいえ、これらすべてに個別対策を行うのは現実的ではありません。しかし、本記事で紹介してきたように、正確な情報・読みやすい構造・一次情報の提供など、AIが好む共通の評価ポイントを押さえておけば、自然と複数のAI検索に対しても好影響を与えることができます。

最後に、AIO対策を進める際に理解しておきたいのが、「これをやれば必ずAIに引用される」という明確な正解は存在しないという点です。

従来のSEOではある程度キーワード対策や内部リンク施策などで順位が上がる傾向が見られましたが、AIOでは検索が会話形式や音声入力形式などに多様化しており、検索意図や状況に応じて結果が毎回変化する傾向があります。

また、個人の過去の検索履歴や地域、デバイスといった情報も参照して回答を生成するため、パーソナライズ化された結果に対応するには、柔軟かつ本質的な対策が求められます。

加えて、AIOはまだ発展途上の技術であり、今は効果的だと思われる施策も、数ヶ月後には無効になる可能性も十分あります。

そのため、対策の結果に一喜一憂するのではなく、継続的に情報をアップデートし、地道に信頼される情報発信を続ける姿勢こそが最大の対策だといえるでしょう。

近年、生成AIの「理解力」に関して注目されている概念が「ポチョムキン理解」です。

これは、LLM(大規模言語モデル)がベンチマークテストでは高いスコアを示すものの、実際の応用では本当の意味で理解していないことが現れる現象です。

【ポチョムキンの由来】

ロシアの軍人ポチョムキンが女帝エカチェリーナ2世の視察のために、実態のない張りぼての村を見せたという逸話が由来。2025年6月29日に研究内容を発表したMIT・ハーバード大学・シカゴ大学の研究チームが命名しました。

この理解しているかのように見せる振る舞いは、虚偽の事実を作り上げるハルネーションとは異なり、理解をしたフリ、つまり「概念の捏造」と言われています。

これは今後、YMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる医療、金融、法律などで誤った情報が表示されるリスクも懸念され、検索品質やSEOに与える影響は今後さらに大きくなる可能性があります。

参照元:https://arxiv.org/abs/2506.21521

GoogleのAI Overviewが導入され、従来の検索上位の記事でもクリック数が減少する傾向が明らかになってきたことをきっかけにAIO対策をスタートしました。

実際に行った施策は、FAQ構造の導入、構造化データ(FAQ Schema)の実装、結論ファーストの文章化、そして出典の明記などです。

中でも印象的だったのは、一次情報や体験談を含めた記事がAIに引用されやすくなったこと。汎用的な情報だけをまとめた記事ではほとんど成果が出なかった一方で、自社で行った調査結果や独自の見解を加えたコンテンツは、AIの回答文内で自然に取り上げられることが増えました。

ただ引用されていても、ゼロクリックで終わるケースも多く、ブランドとして以下に認知されるかが重要と改めて感じています。

AIO対策は、ただの流行ではなく、これからの検索体験に対応するための本質的な施策です。

SEOと完全に置き換わるものではありませんが、AIに引用されるコンテンツを目指すという新しい視点を持つことが、今後の情報発信の質と成果を左右するようになるでしょう。

重要なのは、正確で信頼性のある情報を、AIにも人にも分かりやすく届けること。そして、構造や文体を工夫しながら、継続的に改善していく姿勢といえます。

AIO対策に「これさえやればOK」という正解はありませんが、本記事で紹介したポイントを意識すれば、AIに選ばれやすいサイト作りへの第一歩を踏み出すことができるはずです。