検索のあり方が大きく変わろうとしている今、従来のSEO対策だけでは不十分な時代がやってきました。

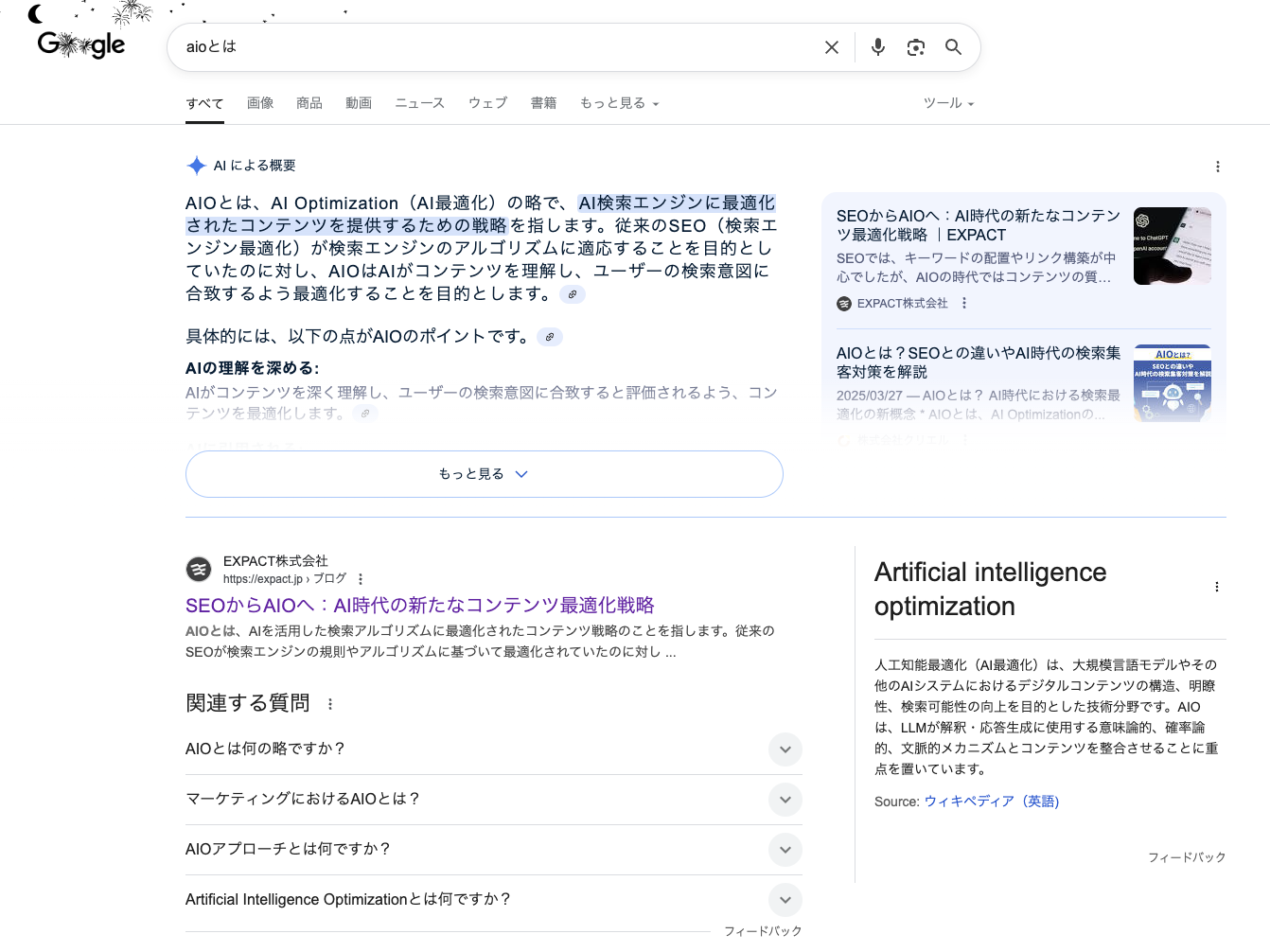

Googleの「AI Overview」やChatGPTなど、生成AIを活用した検索体験が急速に広がっており、それに対応する新たな取り組みが「AIO対策(AI Optimization)」です。

この記事では、AIO対策とは何かをわかりやすく解説し、SEOとの違いやメリット・デメリット、実際に対策を行う際のポイント、注意点までを丁寧に紹介します。

これからの検索環境に対応し、AI時代でも選ばれるサイトを目指す方に向けた必読の内容です。

AIOとは「AI Optimization(AI最適化)」の略で、ChatGPTやGoogleのAIなどがWeb上の情報を使って自動的に答えを作成する際に、自社のサイトがうまく引用されたり、正しく取り上げられたりするようにするための施策です。

最近では、Google検索でも「AI Overview(AIによる要約)」という形で、検索結果の上にAIが作った答えが表示されるようになっています。これまでのSEO(検索エンジン最適化)とは少し違い、AIO対策では、AIに読み取ってもらいやすいコンテンツを作ることが目的です。

そして似たような言葉として、LLMO(Large Language Model Optimization)は、AIOの中でも特にChatGPTのような大規模なAIモデルに向けて最適化することを指します。

今後はこうしたAIが検索や情報収集の中心になるとも言われているため、メディアやブログを運営する方にとっては、早めに意識しておきたい対策といえるでしょう。

AIOとしてすでに利用しているユーザーも多いGoogleのAI Overviewは、インターネット上の複数の情報元を元に、要点をまとめて表示しています。

1つのサイトからだけでなく、趣旨の違うサイトや権威性のある複数サイトからの引用が多く、いずれもGoogleにインデックス登録されているサイトが対象になります。

AI検索というとGoogleのAI Overviewを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実はそれ以外にもたくさんのAI検索サービスがあります。

【AI検索サービスの例】

これらのサービスは、ユーザーの質問に対してAIが文章で答えを返すという点では共通していますが、使い方や回答のスタイル、どんな情報を参考にしているかは少しずつ異なります。

たとえば、Perplexityは情報の出典元をしっかり表示してくれるので、調べ物に向いており、ChatGPTは会話形式で答えてくれるので初心者にも親しみやすいです。

今後はGoogleだけに頼る時代ではなくなり、ユーザーが使う検索ツールもどんどん増えていくでしょう。

これは、情報を発信するメディア側にとっては、チャンスが広がるということでもあります。どのAIサービスにもわかりやすく伝わるコンテンツを用意(AIO対策)しておくことで、さまざまな経路から自社のサイトが引用され、信頼される存在になる可能性が高まります。

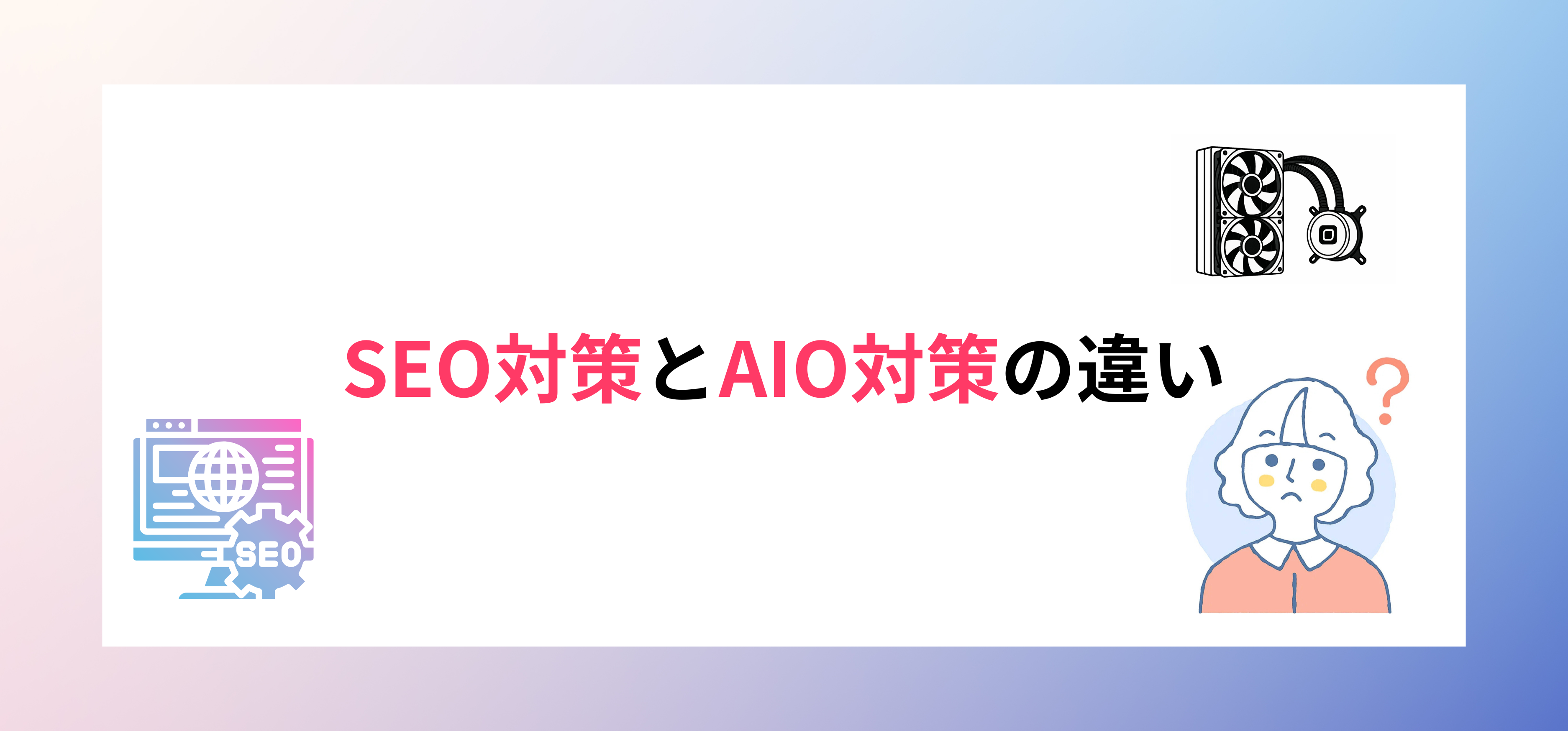

SEO対策とAIO対策はどちらもWeb上で見つけてもらうための施策ですが、その対象や目的は大きく異なります。

SEO対策とAIO対策は、似ているようで役割と目的がまったく異なります。SEOは「Googleなどの検索エンジン」に対して、自社のページを上位表示させて、ユーザーにクリックしてもらうのが目的です。主にタイトルタグやキーワードの最適化、被リンク、ページ表示速度などが重要な要素になります。

一方、AIO対策は「ChatGPTやGoogleのAI Overviewなどの生成AI」に向けて行うもので、AIが答えを作成する時に、自社のコンテンツが情報ソースとして引用されたり、文中に登場したりすることがゴールです。そのため、役割としては人にクリックさせるのではなく、AIに理解・引用されることにフォーカスされます。

SEO対策では、検索されるキーワードを適切に使うことが非常に大切です。

検索ボリュームのあるキーワードをタイトルや見出し、本文に含めることで、検索エンジンにこのページはそのキーワードに関連していると認識させるのが基本的な考え方です。

たとえば「ダイエット 方法」というキーワードを中心に記事を構成するケースなどです。

一方、AIO対策では、キーワードの正確な一致よりも、文脈の整合性や質問に対する的確な回答が重視されます。

AIは検索キーワードそのものよりも、検索意図や背景を読み取り、自然な流れで答えを作ります。そのため、タイトルや見出しに無理やりキーワードを入れるよりも、「ユーザーの疑問に簡潔・正確に答える」といった構成が効果的になります。

つまり、AIOでは人に読まれるだけでなく「AIに読み取られる」ことが大切なのです。

SEOで上位表示されているサイトと、AIO(AI)によって引用されるサイトは、必ずしも一致しません。

実際、Google検索で1位に表示されているサイトが、AI Overviewにはまったく出てこないケースもあります。

これは、SEOでは検索アルゴリズム上の評価(E-E-A-Tや被リンク、モバイル対応など)が影響しますが、AIOでは「AIが必要とする情報を提供しているか」「明確な回答をしているか」といった要素が重要になるためです。

逆に、長文で結論が曖昧だったり、情報が混在している記事は、SEOでは評価されてもAIOでは無視されることもあります。今後は「SEOで上位=AIにも引用される」とは限らないことを理解し、両面からの最適化が必要になります。

AIO対策(AI Optimization)は、将来的なWeb集客やブランド認知に大きな影響を与えると注目されています。

しかし、その一方で、従来のSEOと同様にいくつかの課題も伴います。ここでは、AIO対策を行うことで得られるメリットと、注意すべきデメリットについて整理しておきましょう。

AIO対策を行うことで、これは単なるアクセスアップにとどまらず、企業や個人の専門性や信頼性を広くアピールする効果があります。

また、AI検索の利用者が増える中で、新たな情報流通の入り口として活用できる点も大きな利点です。

AIO対策は今後の情報発信において、SEOだけでは届かなかった層にアプローチできる新しい可能性を秘めています。

特にジャンルや業界に特化したメディアにとっては、自社の価値を広く伝える強力な手段となるでしょう。

一方で、AIO対策には課題もあります。まず大きなポイントとして、SEOと同様に、どうすれば確実にAIに引用されるかという明確なルールが存在しません。AIがどの情報を採用するかはアルゴリズムに依存しており、現時点ではブラックボックスです。

また、引用されたかどうかの正確な計測が難しく、改善の指針を立てづらいという声も多くあります。

さらに、AIによる引用はユーザーがWebサイトに訪問せず、AIの回答だけで満足してしまう「ゼロクリック検索」になるリスクもあります。これはトラフィックという観点で見ると損失とも言えるため、AIO対策に割くリソースのバランスを意識する必要があります。

AIO対策は効果が見えづらい反面、戦略的に取り組めば将来的な優位性を築く可能性もある施策です。

AIO(AI Optimization)対策は、検索体験が大きく変化する中で注目されている新しい情報発信の手法です。

今後、AIを活用した検索サービスの普及が進む中で、どれだけ自社の情報が信頼され、使われるかが鍵となります。ここでは、その目的と今後の重要性について解説します。

先述したとおり、AIO対策のもっとも大きな目的は、AIに自社コンテンツを引用してもらうことです。

GoogleのAI OverviewやGemini、ChatGPT、Perplexityといった生成AIが、ユーザーの質問に答える際に、信頼できる情報源から要点を抜き出して文章を作成します。そこで自社の情報が使われれば、たとえクリックされなくても、ユーザーの記憶や信頼に残る可能性が高くなります。

これはSEOと大きく違う点のように見えますが、実は有益で、満足度が高く、独自性のあるコンテンツを作ることが大事という本質的な部分は変わりません。

AIO対策でも、ユーザーの疑問に的確に答えるコンテンツを、わかりやすく整理して提供することが求められます。

ただし、SEOが「人」に向けた最適化であるのに対し、AIOは「AIにも伝わる」ことを意識する点が大きな違いです。

これまでの検索は、文字でのキーワード検索が中心でしたが、近年では音声検索や画像検索、動画検索など、ユーザーのニーズや技術に応じて多様化してきました。そして今、その流れの延長として登場しているのがAI検索です。

特にAI検索は、ユーザーが何かを調べる際に、一発で回答が得られるという、新しい体験が最大の特徴。

質問に対して、複数のサイトを行き来しなくても、AIが最適な答えをまとめてくれるため、ユーザー満足度も非常に高い傾向にあります。

この利便性の高さから、今後はAI検索の利用者がさらに増え、多くの人が従来のGoogle検索だけでなく、さまざまなAI検索サービスを使い始めることが予想されます。

つまり、検索の入り口が変わるということは、情報発信者側もそれに対応していく必要があります。AIO対策は、今後の集客・認知拡大において欠かせない基盤になると言えるでしょう。

AIO対策で成果を出すためには、ただコンテンツを作るだけでは不十分です。

AIが正しく情報を理解し、ユーザーに適切な回答を返すためには、コンテンツの構造・技術的な工夫・読みやすさも重要な要素です。ここでは、実際にAIに引用されやすくするための具体的な施策をご紹介します。

AIO対策を強化するための新しい技術的手段として注目されているのが「LLMS.txt」の導入です。

これは、AI検索エンジンがWebページをより効率的に読み取り、内容を理解できるようにするためのガイドファイルで、SEOにおける「robots.txt」や「sitemap.xml」と同じような役割を持ちます。

LLMS.txtにより、どの情報をAIに読み取ってほしいか、どのページを重視すべきかを明示することができ、クローラビリティ(AIによる読み取りやすさ)が向上します。

Googleのジョン・ミューラー氏によれば、現時点で必須ではないものの、WordPressで人気の「Yoast」などのプラグインもすでに対応を進めており、今後は標準的な対策になる可能性が高いです。早めの準備が、将来的なAIO表示の優位性につながるでしょう。

AIに情報を理解してもらいやすくするには、構造化マークアップ(スキーマ)の活用が非常に効果的です。

中でも、FAQ Schemaのような「質問と回答」の形式は、AIにとって非常に処理しやすく、引用される可能性が高まります。たとえば、「Q:○○とは?」「A:○○とは〜です」といった一問一答の形式は、ユーザーにもわかりやすく、AIにも抽出しやすい構造です。

GoogleのAI OverviewでもFAQスタイルの文章がそのまま引用されるケースが増えており、ChatGPTやPerplexityのようなAIでも同様の傾向があります。

スキーマの導入には少し技術的な設定が必要ですが、WordPressなどではプラグインで簡単に対応可能です。特にFAQ、HowTo、Productなどのスキーマは、AIO対策における「表示されやすさ」に直結するため、積極的に取り入れていきましょう。

AIに引用されるためには、読みやすさも非常に重要です。とくに、簡潔で回りくどくない表現は、AIにとっても理解しやすく、検索結果にそのまま引用されやすくなります。

これは従来のSEO対策でも「スニペット(要約)に表示される文章の特徴」として有効でしたが、AIOでも同じ傾向があります。

長すぎる前置きや、抽象的であいまいな表現は避け、ユーザーの疑問に対して

を意識しましょう。

また、箇条書きや表などを使って情報を整理することも効果的です。簡潔で論理的な文章は、AIに引用されやすくなるだけでなく、読み手にとっても理解しやすいという二重のメリットがあります。

情報を正確に、短く伝える技術が、今後のAIO対策ではますます重要になるでしょう。

AIO対策でAIに引用されやすくなるためには、独自性や一次情報の提供が非常に重要です。

他のサイトと同じ内容をまとめただけのコンテンツでは、AIにとっての「情報源」としての価値が低くなり、引用されにくくなります。

たとえば、アンケート結果、自社のノウハウ、現地取材のレポート、インタビューなど、自分たちしか持っていない情報を含めることで、AIが「この情報は他にない」と認識し、回答生成の材料として採用されやすくなります。

また、こうしたコンテンツはSEOにおいても高く評価されやすく、他サイトからの被リンク獲得につながるケースもあります。

つまり、AIO対策とSEOの両面で効果が期待できるのです。量より質、汎用情報より「他の人(他社)では書けない内容」を意識して制作しましょう。

AI検索では、最新のトレンドやタイムリーな情報が優先される傾向にあります。特にGoogleのAI Overviewなどでは、検索クエリに対する「今必要とされる情報」を抽出しようとするため、古い情報ばかりのサイトは取り上げられにくくなる可能性があります。

そのため、定期的な情報の更新や、ニュース性のあるトピックのカバーは、AIO対策としても非常に効果的です。

例としては、「2025年最新版」「〇月最新動向」など、時事性を意識した見出しや本文を作成することで、AIにも「新しい情報」と認識されやすくなります。

また、最新性が高いことで、Google Discoverや検索インデックスへの反映も早まりやすく、検索エンジン全体からの評価も上がる可能性も期待できます。

AIに引用されるには、コンテンツ単体の質だけでなく、サイト全体の信頼性(権威性)も重要な要素となります。

AIは情報を収集・生成する際、このサイトは信頼できるか?という観点でも評価を行っています。特に医療、法律、金融などのYMYL(Your Money or Your Life)分野では、個々の情報の正確さに加えて、運営者の専門性やサイト全体の信頼性が大きく影響します。

権威性を高めるには、著者情報の明示、会社情報や運営者の経歴、監修者の設置、外部メディアからの言及などが有効。

そして、特定ジャンルに特化することで「この分野といえばこのサイト」とAIに学習させることも可能になります。

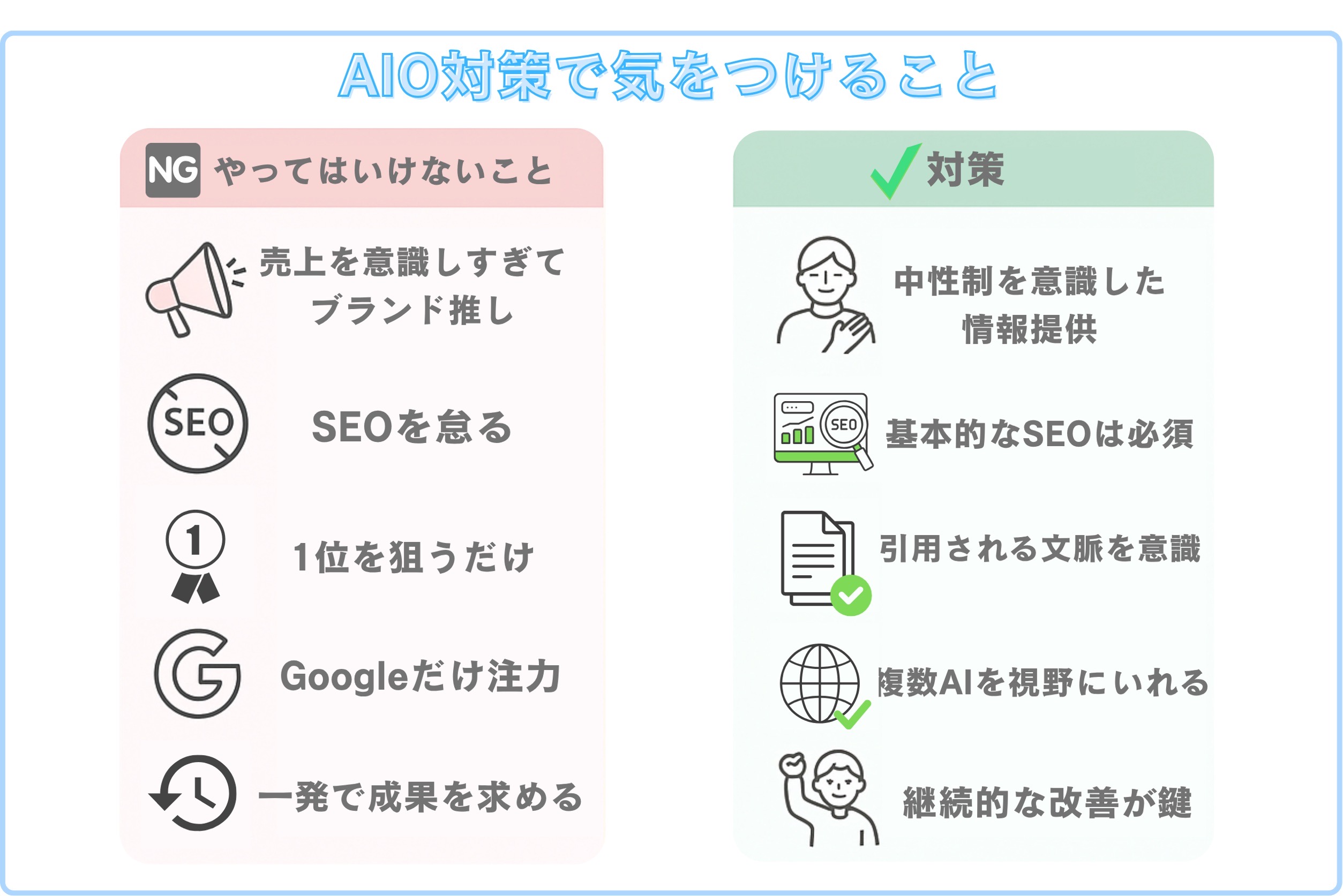

AIO対策は、間違った方向に進めてしまうと、思うような成果が得られないどころか、逆効果になる可能性もあります。

ここでは、AIO対策を実施する際に特に注意しておきたいポイントをご紹介します。

まずAIO対策を進めるうえで意外と見落としがちなのが、クローラーの設定です。

クローラーとは、検索エンジンやAIがサイトを巡回し、情報を収集するための仕組みです。セキュリティ目的やスパム対策のために、クローラーをブロックする設定をしているサイトもありますが、AIO対策の観点では注意が必要です。

たとえば、AI検索エンジンが使用するクローラーを誤ってブロックしてしまうと、せっかく作成した有益なコンテンツがAIに読み取られず、引用されるチャンスを失ってしまいます。

AIO対策では、

を把握し、robots.txtやファイアウォールの設定を適切に管理することが重要です。

AIOとSEOは異なるアルゴリズムで動いていますが、どちらか一方だけを対策するのではなく、両方をバランスよく進めていくことが理想的です。

SEOでは検索順位にフォーカスし、AIOではAIへの引用や理解されやすさを重視しますが、その一部には共通する施策も存在します。

SEOとは異なるアルゴリズムが働いていますが、どちらかだけを対策するのではなく、

などは、SEOにもAIOにも有効な共通対策です。

今後は、SEOとAIOを分けて考えるのではなく、組み合わせて(足し算)として設計することが求められます。どちらの流入経路にも対応できる柔軟なサイト設計を目指しましょう。

AIO対策によってAIに引用される機会が増えても、それが必ずしも自サイトのトラフィック増加につながるとは限りません。

AIの回答内に要点がすべて表示されてしまい、ユーザーがサイトを訪問せずに満足してしまう「ゼロクリック検索」のケースが増加しているためです。

そのため、広告収入中心の辞書型サイトやQA形式のブログは、大幅な戦略見直しを迫られる可能性があります。

アクセス数が減っても、情報の信頼性が上がることで、コンサルティングや有料会員制など別の収益方法へ転換するチャンスもあります。

AIO対策は単なる検索施策ではなく、「Web上での価値の届け方を柔軟に再設計する」視点が求められる時代の変化とも言えるでしょう。

AIO対策を考えるうえで、今後さらに重要になるとされているのが「音声検索(VSO: Voice Search Optimization)」です。

AI検索の発展により、ユーザーはキーボードで文字を入力するだけでなく、音声で質問する機会が増えると想定されます。特にスマートスピーカーやスマホの音声アシスタントを使った検索では、より自然な言葉で質問が行われるため、それに対応した対策が求められます。

音声検索では、質問に対して即座に明確な答えが返されることが期待されるため、ページの読み込み速度を高速化することや、一文で結論がわかる構成を意識することが重要です。

AIO対策の大きな課題のひとつが、効果測定の難しさです。SEOの場合は、検索順位の変化や流入数、クリック数などをGoogle Search Consoleや各種分析ツールで可視化できますが、AIOにおいてはそのような指標やツールがまだ十分に整っていません。

そのため、どのページがAIに引用されたのか、どの施策が効果的だったのかを正確に測定する方法が限られているのが現状です。

また、AIごとに表示基準も異なるため、統一した評価軸が存在しないのも課題です。

今後はよりツールの整備が進むと期待されますが、当面は仮説検証を重ねながら、継続的に改善を図っていく地道な姿勢が求められます。AIOは長期的な取り組みとして捉えることが重要です。

A.AIO対策をしなくても、従来のSEOをしっかり行っていれば、Google検索の通常のランキング上で上位表示されることは十分に可能です。ただし、AIO対策をしておくことで検索結果の新しい表示枠にも対応できるようになります。

A.AIO対策によってAIに引用されたとしても、それが必ずしもサイトへのアクセス増加につながるとは限りません。

特にFAQ形式や一問一答スタイルのコンテンツは、AIが情報を要約しやすいため引用されやすい反面、全文を表示されてしまい、クリックされないリスクもあります。

A.現状では、SEOの知識や経験があれば、十分にAIO対策に応用可能です。

AIO対策はまだ登場したばかりの分野で、明確なルールやガイドラインが存在しない部分も多く、ブラックボックスのような状態ですが、基本的なSEOの考え方はそのまま活かせます。

AIO対策を意識して記事を制作するようになってから、結論ファーストの構成や一次情報を活用した内容が検索上位に表示されやすい傾向があると感じています。

特に、明確な見出しと根拠となる情報の引用があると、よりその傾向が強まるようです。

一方で、意図していない文脈の一文がAI検索に拾われるケースもあり、ユーザーに誤解を与える可能性を感じました。

そのため、記事全体の整合性や、出典が信頼できるかどうかをチェックするワークフローをまず整えることが重要だと感じました。

単にAIに好まれる構造を意識するだけでなく、「どの部分がAIに切り取られても意味が通じるか」「誤った引用がされないか」といった視点が求められると感じています。

AIO対策は、今後ますます広がっていくAI検索時代において、自社コンテンツを正しく届けるために欠かせない施策です。

まだ確立された手法は少ないものの、SEOと共通する部分も多く、基本を押さえたうえで少しずつ取り組むことで、将来的な検索露出のチャンスを広げることができます。

特に、AIに引用されやすいコンテンツ構成、独自性、クローラビリティの確保など、今から準備しておくことで競合に差をつけやすくなります。

AIと共存する検索の未来を見据え、今から少しずつでもAIO対策を始めてみましょう。